Homenaje a Carlos de Foucauld – Video Pablo d’Ors

JOSÉ ANDRÉS ROJO06 FEB 2021 – 00:31 CET

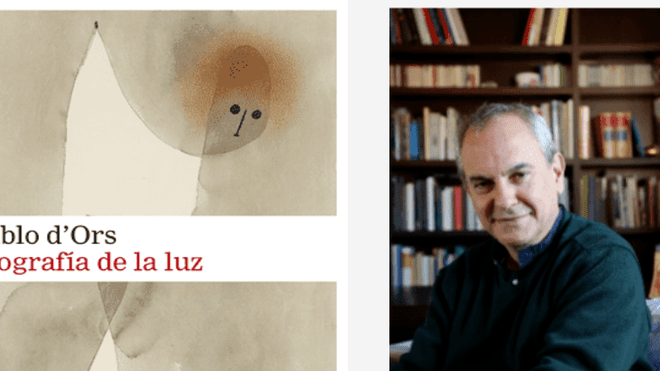

Las corrientes espirituales tienen cada vez más peso en las sociedades actuales. Son muchos los que agobiados por el hartazgo de un mundo que les exige sobre todo consumir y embarcarse en nuevas experiencias, y que para conseguirlo se ven forzados a competir en unos mercados extremadamente competitivos, han decidido apartarse, explorar otros caminos, romper las dinámicas establecidas. La vía de la meditación, la vuelta hacia el interior o la búsqueda de salidas en tradiciones distintas a la occidental forman parte de ese abanico de respuestas que empiezan a cultivarse con frecuencia. Pablo d’Ors, escritor y sacerdote, publica la semana que viene Biografía de la luz, que, en la línea de otras obras suyas de enorme éxito —El estupor y la maravilla, Entusiasmo o Biografía del silencio—, se dirige a esos “buscadores espirituales”.

Pero qué es lo que hay detrás de todo esto, qué desafíos y anhelos, qué peligros, de qué se habla cuando asoma la palabra espiritualidad. Para tratar de esto, Pablo d’Ors (Madrid, 57 años) ha conversado con Juan Arnau (Valencia, 52 años). El primero se define a sí mismo como un modesto buscador espiritual desde su adolescencia, “con muchos más errores y tropiezos que aciertos y logros”. Arnau, un astrofísico que por distintos azares lleva investigando 25 años el pensamiento budista y que también es filósofo —Manual de filosofía portátil, La fuga de Dios, Historia de la imaginación—, dice que es “un vagabundo del dharma, como aquellos viejos beatniks”.

Ambos meditan. Pablo d’Ors empezó muy pronto, tras leer, siendo adolescente, El tercer ojo, del “falso lama Lobsang Rampa”; y hace siete años fundó la red de meditadores Amigos del Desierto. “A partir de los 40, en medio de una crisis personal, empecé a practicar la meditación zen”, explica. “No supe encontrar entonces, en la tradición cristiana, un método suficientemente riguroso para hacer la experiencia interior”. Y así hasta que encontró a Franz Jalics, un jesuita nonagenario al que considera su maestro, que le descubrió el hesicasmo: una corriente de la Iglesia ortodoxa, de los siglos VI al IX, que practicaba la oración en silencio y quietud. Desde ese momento no ha dejado de cultivarla a diario durante, aproximadamente, hora y media. “Yo medito caminando”, dice Arnau. “Percibiendo. Para mí la clave de la meditación no es tanto cerrar los ojos como abrirlos”.

Juan Arnau. Me ha hecho gracia que Pablo empezara a meditar gracias al libro de un farsante. Horacio decía: “Si uno no se ha sentido alguna vez en la vida un impostor, probablemente lo sea”.

Pablo d’Ors. También yo, cuando he tenido que hablar en público de estas cosas, me he sentido a menudo un impostor. Seguramente por influjo de Kafka, que soñaba frecuentemente que estaba en el colegio y que, al entrar el director en su aula, le decía: “Franz, ¿qué hace usted aquí? ¡Usted no sabe nada y no merece estar en este curso!”.

PREGUNTA. No es fácil explicar la experiencia espiritual.

P. d’O. La meditación pide un acercamiento no mental, sino sapiencial. El intelectual quiere penetrar en la realidad para comprenderla; el sabio, en cambio, es quien permite que la realidad entre en él. La práctica meditativa subraya precisamente esa receptividad.

J. A. Hay un magnetismo entre espíritu y naturaleza. La naturaleza es pura transformación. No hay nada quieto, todo cambia. Y la conciencia (o espíritu) está fuera de la naturaleza, nosotros la traemos al mundo natural. La conciencia no tiene lugar, no está en el cerebro, tampoco está fuera. Pero puedes traerla y sentir que te atraviesa. La conciencia mira a través de tus ojos, y eso se puede practicar paseando.“El cristianismo no puede presentarse en Occidente hoy como la visión hegemónica, más bien debe sumarse a la configuración de una nueva espiritualidad” (Pablo d’Ors)

P. d’O. Nuestro problema fundamental es que estamos demasiado llenos, es por eso que la vida no puede entrar. Esta es la razón por la que ese ejercicio de vaciamiento y desnudez que es la meditación resulta tan directo y fecundo para el conocimiento de uno mismo.

J. A. Quiero contar una anécdota de Josep Pla, que es un buen ejemplo de la actitud espiritual en la que yo me ejercito, en la que vivo. Pla decía que lo que más le gustaba en la vida era llegar a una ciudad que no conocía, ir a la pensión, darse una ducha y salir a dar una vuelta para ver la cara de la gente. Esa percepción de la mirada de los otros a él le servía para vaciar la mente y dejar de lado las preocupaciones o el runrún que es la vida misma. En el mito que vivo, que es la filosofía sāmkhya, la conciencia no puede tener mapa porque carece de contenido. El contenido de esa conciencia es la naturaleza.

P. d’O. La espiritualidad es para mí ese cultivo del cuerpo y de la mente, por medio de la atención, que da frutos de paz interior y de compasión. Cultivo, culto, cultura: se trata de una tarea que tú realizas, respondiendo a tu sed o anhelo interior. Y ¿qué es lo que cultivas? Lo que eres. ¿Y qué somos? Cuerpo y mente. Una espiritualidad que no pase por el cuerpo se convierte en idealismo, en mera utopía. La corporeidad es para mí la vía de la interioridad.

P. ¿Y qué hay adentro, en esa interioridad? ¿Qué horizontes se abren tras iniciar ese camino? Pablo d’Ors, en su Biografía del silencio, cuenta que en el proceso de familiarizarse con la meditación se ocupó en primer término de lo que consideraba determinante, el silencio. Y escribe: “El silencio es solo el contexto o el marco que posibilita todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Lo sorprendente es que no es nada, nada en absoluto: la misma vida que transcurre, nada en especial”.

P. d’O. Silencio es el nombre secular de Dios. Pero también podemos hablar de vacío y de plenitud, como las dos caras de la misma moneda. En la medida en que nos vaciamos, recibimos. Esos son los horizontes de la espiritualidad y en todo eso no puedes ser experto, como mucho un simple discípulo.“El fundamentalismo se da en las religiones confesionales, en las que es importante afirmar que perteneces a un grupo” (Juan Arnau)

J. A. El discernimiento del budismo es apercibirse de la naturaleza vacía de todas las cosas, y esa vacuidad de las cosas conecta con la idea del silencio y la idea de una conciencia vacía (cuyo contenido es la propia naturaleza). Las cosas, al ser vacías, dependen unas de otras. Por eso debemos ayudarnos. Esa solidaridad se extiende al mundo de las ideas. Mis propias ideas son vacías, pues dependen de otras. De ahí que lo más saludable sea mantener una distancia irónica respecto a ellas.

P. Hace ya años, en El culpable, uno de sus libros más inquietantes, Georges Bataille pintaba desde una tradición mucho más heterodoxa en cuestiones espirituales una situación muy particular: “He visto sobre un tejado grandes y sólidos ganchos, plantados a media pendiente”, escribió. “Si suponemos un hombre cayendo desde la cima, por suerte podría engancharse en uno de ellos por un brazo o una pierna. Precipitado desde la cima de una casa, me aplastaría contra el suelo. ¡Pero si hay un gancho, podría detenerme al pasar!”. Esa poderosa imagen quizá revele una experiencia frecuente: la de quien se precipita en una búsqueda particular y que de pronto es atrapado: el gancho del espíritu. Y puede entonces abrirse al mundo.

J. A. Los dos grandes ejes de la práctica budista son ese discernimiento al que me refería y karuna, que en inglés se traduce como compassion, pero que no es nuestra compasión castellana, sino que se traduciría mejor como “identificación afectiva”. Yo me identifico con el ser, y eso tiene que ver con una idea de Simone Weil que decía que la principal forma de amor es la atención. Eso se ve muy bien con los niños: si quieres ganártelos, les das atención, y la absorben absolutamente. Absorben ese amor.

P. d’O. En la experiencia mística todas las religiones confluyen, eso es lo hermoso. A este respecto me gusta mucho la metáfora de la montaña: cada religión sube por una ladera diferente. Una está nevada, otra florida, otra árida…; pero en la cima todas confluyen. En la experiencia mística hay, en todas las tradiciones de sabiduría, una afinidad enorme. Esto revela para mí algo fundamental: que el silencio es una esperanza para la humanidad. El silencio fomenta lo que nos une, no lo que nos diferencia. El problema de la palabra es que, en el mejor de los casos, puede generar afinidad, intelectual o sentimental. El silencio, en cambio, genera algo más profundo: la comunión. Y es que, por encima de lo que cada cual piense o crea, lo cierto es que estamos unidos, que compartimos el ser. Creo con Rahner que el siglo XXI será místico o no será, y también creo que estamos asistiendo hoy a un resurgir espiritual. Hemos llegado a un punto en el que es insoportable tanto materialismo, tanta visión nihilista… Por fortuna siempre hay minorías, pero minorías significativas, que se abren a realidades diferentes. El cristianismo no puede presentarse en Occidente hoy como la visión hegemónica, más bien debe sumarse a la configuración de una nueva espiritualidad. Lo que nos ha traído este virus es una conciencia planetaria. Porque nunca en la historia de la humanidad hemos tenido que afrontar todos una amenaza tan brutal conjuntamente. Y en esta conciencia de que todos estamos conectados y somos en esencia uno consiste la experiencia mística. Aunque sea por solidaridad en la oscuridad.“La razón y la técnica están en un callejón sin salida. Entre ilustrados e iluminados hay más afinidad de la que se cree” (Pablo d’Ors)

J. A. Hay tres elementos en las Upanisad que pueden resultar útiles al ciudadano moderno, pues son los elementos que debe tener toda buena filosofía: la perplejidad o asombro (¿qué es esto?), la simpatía (el conocimiento que establece correspondencias y relaciones entre las cosas) y la libertad. La filosofía tiene que ayudar a liberarnos, a liberar el espíritu. Y la mente en general nos encadena. La mente es como un elefante salvaje: está siempre trabajando. Y hay dos formas de detener la mente, de llevarla a la serenidad: la palabra (el mantra) y la respiración. La mente es muchas veces un ruido que hay que silenciar. Y se doma con la palabra y la respiración. El yoga es precisamente eso, la detención de los procesos mentales, para que uno pueda ser atravesado por el espíritu. Cuando tienes un accidente, lo primero que haces es ponerte a rezar, a decir palabras, o a respirar. Hay otro elemento importante en las Upanisad: el alimento. Según nos alimentamos, somos lo que somos. Si pierdes mucho peso, y a mí me ocurrió cuando estuve en la India y perdí 23 kilos, te vuelves otra persona. Raimon Panikkar decía “nos comemos unos a otros y juntos crecemos”. Esa es la gran comunión universal.

P. d’O. El símbolo por excelencia del cristianismo es el alimento. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Es precioso el diálogo interreligioso porque te das cuenta de las afinidades. El alimento: Cristo en la Eucaristía. La respiración: el soplo del Espíritu. ¡Hay tantos puentes y vínculos!

P. Luego está el ruido del mundo. ¿Cómo casa ahí la espiritualidad? Hay quienes se embarcaron, como los hippies, en un viaje hacia Oriente para liberarse de una sociedad que no les gustaba y encontrar esa paz que se les escapaba. Para otros, el encuentro con lo divino va por otros derroteros y se sienten llamados por Dios para una misión que va a dar sentido a sus vidas y, como ocurre con los creyentes que abrazan las lecturas más radicales del islam, abrazan la violencia.

P. d’O. Al igual que la inteligencia puede degenerar en intelectualismo, el rito en ritualismo, el sentimiento en sentimentalismo, pues la religión puede degenerar en fanatismo o fundamentalismo. Pero se trata de una degeneración, y que no solo es posible, sino que es un hecho.

J. A. Eso pasa en aquellas religiones que son confesionales. En ellas es muy importante afirmar que perteneces a un grupo, estar vinculado a una iglesia. Yo creo en Alá y Mahoma es su profeta. Es un aspecto importante de la institución, pero no tiene tanto que ver con la vida filosófica o la vida del espíritu. El budismo, en cambio, no es confesional.“La ciencia es un gran poder: puede hacer la bomba o la vacuna. Por eso tiene que escuchar a los humanistas” (Juan Arnau)

P. d’O. Según el dios en el que crees, se organiza la sociedad y la política de una determinada manera. El politeísmo lleva a una organización sociopolítica diferente, por ejemplo, que la que saldría del monoteísmo. La consecuencia política del monoteísmo sería la teocracia. Pero es que el cristianismo no es simplemente una religión monoteísta, como pueden ser el islam o el judaísmo, es un monoteísmo trinitario. Esto significa que importa tanto la unidad como la pluralidad, de ahí que no sea de extrañar que sea en Occidente donde se haya generado la democracia. A veces se ha simplificado diciendo que el budismo es la religión del silencio y el cristianismo, por contrapartida, la del grito. No es así: los silencios de la oración pueden ser ensordecedores. Una persona espiritual se caracteriza, en mi opinión, porque es eminentemente práctica. Las actitudes que la meditación genera —atención, receptividad, escucha, acogida— se extienden poco a poco a la vida. Todos los místicos y profetas de la historia han chocado, antes o después, con sus contemporáneos. Vivir espiritualmente en el mundo supone ser capaces de alejarnos y de volver. De subir la montaña para luego bajarla: sabiduría y compasión.

J. A. La receta que yo propondría tiene que ver con Gandhi y la no violencia. El Reino no es un lugar al que se va después de la muerte, es un lugar que está en tu corazón. Es esa idea la que lleva a Gandhi a la no violencia: apelar a lo mejor que hay en el que te está agrediendo, la compasión. La Bhagavadgita da también una solución a ese conflicto entre la cultura mental y el mundo civil. La obra es un diálogo entre Krishna y Arjuna. Este último, que es guerrero, tienen que ir a una batalla y matar a sus primos. Krishna no le dice: no lo hagas, retírate del mundo. Sabe que es guerrero y que su deber es luchar. Así que le sugiere: pelea, pero ten la mente puesta en mí. Mírate desde fuera luchar, mantén esa distancia irónica, filosófica, respecto a lo que estás haciendo.

P. d’O. La razón y la técnica están llegando a un callejón sin salida. Entre los ilustrados y los iluminados ha habido mucha más afinidad de la que se imagina. Hace falta explorar los infinitos pasajes de comunicación entre unos y otros.

J. A. Pensemos también en una tradición que circula por la periferia de esa Ilustración que representa Kant. Me refiero a Berkeley, Hume y Leibniz. Tienen un pensamiento más cercano a una filosofía de la percepción. Son menos cerrados y mecanicistas. Bergson y Whitehead trataron de revivir esta tradición. Y es que las humanidades tienen que ir de la mano de la ciencia. La ciencia es un gran poder: puede hacer la bomba o la vacuna. Por eso tiene que escuchar a los humanistas.

Nos hemos enamorado de la sombra”, dice Pablo d’Ors. “Ponemos demasiado el acento en lo oscuro. La luz, en cambio, es más real: hace falta limpiar la mirada, los oídos y el corazón para poder verla y disfrutarla”. Su invitación para hacerlo se titula ‘Biografía de la luz’. Ahí, en más de 500 páginas, vuelve sobre los Evangelios, entendiéndolos como “la historia de nuestra propia vida”. Su desafío es practicar una suerte de lectura interior: “De lo que se habla en los textos sagrados no es de otros, sino de nosotros. Todos esas parábolas y relatos, con los que creemos estar familiarizados, hablan de ti, de cada uno. Lectura mística o interior significa que lo que cuentan esos textos no son tanto sucesos externos cuanto acontecimientos interiores. En ese sentido, los textos sagrados son algo así como mapas de la conciencia. La conciencia es el territorio de la espiritualidad —eso es claro—, pero para explorar ese territorio necesitamos de un mapa. En los Evangelios, en las imágenes que ofrece y en los dilemas que plantea, yo he encontrado una cartografía para recorrerlo”. “Cuando la espiritualidad pierde la tierra de lo concreto”, comenta D’Ors durante la conversación, “degenera en espiritualismo. El riesgo de cualquier grupo religioso es convertirse en una secta, es decir, en un grupo enfrentado al mundo, al que naturalmente condena. Para mí hay dos posibilidades a la hora de plantear una presencia religiosa o espiritual en el mundo: la alternativa o el diálogo. O creemos que nosotros tenemos la verdad y que el mundo está equivocado —y eso es la alternativa—, o vamos juntos a buscar la verdad, puesto que la verdad no es una posesión, sino un camino. Es obvio que yo me sitúo en esta segunda posibilidad, la del diálogo”. “Todo buscador espiritual está llamado a descubrir que solo por él mismo puede llegar a sí mismo”, escribe en un momento del libro. De lo que se trata es de aceptar el desafío de explorar el camino que lleva a tu conciencia. “La persona más religiosa es la más abierta, aquella con menos miedo a la realidad”, comenta al hablar de los fanatismos en su charla con Juan Arnau. “Los fundamentalistas, en cambio, tienen miedo a la diferencia y a la pluralidad; por eso son proselitistas y simplifican la realidad. Se trata de una perversión del mensaje religioso. Las personas verdaderamente espirituales siempre han sido abiertas, es por eso justamente por lo que se las identifica”.

Pablo d’Ors

«Todo lo que se cuenta en los evangelios, y que creía saber de memoria, comenzó a resonar en mí de forma distinta hace unos años. En mi infancia, los escuchaba o leía como cuentos o mitos; de joven, aprendí a leerlos en clave teológica e histórico-crítica; más tarde, convencido de su inmensa riqueza, lo hice desde una perspectiva moral y pastoral. Siendo útiles y necesarios, estos tres tipos de lectura del texto sagrado admiten y hasta piden una cuarta: la simbólica, sapiencial o mística. Quiero decir que leer desde el interior –y ya veremos qué significa esto– es lo que de verdad nos alimenta. Ésta es la razón por la que he escrito este libro: una interpretación muy personal de la figura y del mensaje de Jesús de Nazaret.

Claro que todo lo que pueda decirse o escribirse sobre Jesús y su evangelio estará cargado siempre, necesariamente, del peso de la tradición y de la fe. Por ello, toda aproximación literaria a Jesús debe ser modesta. Es el caso, desde luego, de esta Biografía de la luz: un ensayo escrito para todos aquellos a quienes interese la búsqueda espiritual.

La clave para entender esta Biografía de la luz es, evidentemente, la luz; pero no sólo la de quien se definió a sí mismo como Luz del mundo, sino también la de todos sus seguidores y, más inclusivamente, la de todos los hombres y mujeres hambrientos de espíritu. Esta óptica tan amplia ha sido para mí siempre capital, persuadido como estoy de que todos estamos llamados al despertar, por lejos que podamos sentirnos todavía de algo así. Me ha interesado lo que los evangelios dicen de nosotros hoy. Porque el evangelio es la historia de nuestra propia vida: una guía para aprender a ser quienes somos y para tener el coraje de vivir de otra manera.

Las perspectivas que han guiado mi escritura han sido tres: la existencial (los dilemas vitales que el texto plantea), la meditativa (el evangelio como mapa de la consciencia) y, por último, la artística (sus principales metáforas e imáge-nes arquetípicas).

Lectura existencial significa que la pregunta ¿Quién soy yo?, está detrás de cada uno de mis comentarios. No se trata, evidentemente, de una pregunta que admita respuestas definitivas, acaso ningún tipo de respuesta: no es un dilema que haya que resolver, sino más bien un horizonte con el que hemos de convivir. Mantener esta pregunta viva es ya empezar a responderla. Como ningún otro texto del mundo (al menos que yo conozca), el evangelio presenta de mil y una maneras –con evocadoras imágenes, historias iniciáticas y sentencias inolvidables esta eterna e irresoluble pregunta. Nunca he leído un texto que, como el evangelio, me abra tanto a las paradojas de la vida, que son la puerta para maravillarnos de su grandeza.

Sobre la lectura meditativa quiero advertir que esta Biografía de la luz no se plantea de forma meramente temática (parábolas, milagros, encuentros…) y hasta cierto punto cronológica (infancia, vida pública, pasión, pascua…), sino que pretende ser algo así como la semblanza íntima de todo meditador: una suerte de plantilla para entender la propia experiencia contemplativa. Porque una vez que se inicia la aventura del silencio interior, una vez que se vislumbra el horizonte y se disciplina uno para caminar hacia él, con lo que todo meditador se encuentra es con la oscuridad que tiene dentro. Sólo sorteando las trampas de su mente y acogiendo en su corazón esa palabra que nace del silencio, llegará ese meditador, tras mil y una peripecias, al descubrimiento del Yo soy. Confío que esta vertiginosa síntesis haga com-prender, al menos a quienes ya están en el camino, que este libro ha sido pensado como un itinerario interior. Este planteamiento es seguramente singular, en la inabarcable bibliografía sobre Jesús.

Ni decir tiene que hay otros autores que han leído e interpretado el evangelio desde una clave similar o complementaria. Abundan hoy los manuales de cristología y, sobre todo, las aproximaciones al Jesús histórico, cada vez mejor documentadas. Su valor es indudable, pero mi punto de vista es otro: una aproximación al Jesús místico y, sobre todo, al Cristo interior, faro de luz para todos. Lejos de mi intención, sin embargo, querer quedarme sólo con el Cristo de la fe. Quien crea que pierdo o difumino la particularidad de la figura auténtica de Jesús de Nazaret, no habrá entendido en absoluto el propósito de esta obra.

Con lectura artística, apunto a mi deseo de que la Biografía de la luz sea también algo parecido a un manual poético de la interioridad. De ahí que presente algunas de las imágenes para mí más evocadoras del evangelio de las miles que contiene. Al fin y al cabo, Jesús no fue sólo un profeta, sino un extraordinario poeta que captó como pocos las aspiraciones y oscuridades del corazón humano y que supo expresarlas con admirable belleza.

La práctica de la meditación que ha ido colonizando mi vida y que cuajó en su día en la escritura de la Biografía del silencio, un breve ensayo que tuvo una muy buena e inesperada fortuna se sedimenta ahora en esta nueva biografía, continuación natural de la anterior.

Es poco menos que imposible que un sacerdote que sea escritor no se decida a vérselas, antes o después, con la figura de Jesucristo. El desafío ha comportado para mí, ciertamente, algunos riesgos: ahora, por ejemplo, puedo decir que conozco a Jesús mucho mejor que hace cinco años, pero también que me he dejado atrapar más por su misterio y que, por ello, necesito de más silencio. Yo siempre queriendo seguir mi camino, mi propia consciencia, hasta que he descubierto –¡oh, sorpresa!– que ese camino es el suyo y que Él es la Consciencia.

Para terminar, diré que, como casi cualquier otro libro, éste puede ser leído de principio a fin, pero también abriendo el libro al azar, por episodios sueltos. Todos los pasajes, sin embargo, han sido ordenados por temas y con un criterio mistagógico (de iniciación a los misterios), lo que permite que cada uno de los doce capítulos pueda leerse de forma relativamente independiente. Lo ideal, en cualquier caso, es una lectura espiritual, es decir, orada, meditada y compartida, sea con un acompañante o con un grupo. Sólo este tipo de lectura ayudará de forma significativa al crecimien-to espiritual.

Biografía de la luz es un testimonio modesto, discutible, limitado, pero me ha parecido que también lo suficientemente hermoso como para compartirlo. En ningún momento he querido ofender a nadie con mis interpretaciones, pues creo que la fe de los sencillos debe ser preservada. Los pequeños y sencillos nos hacen ver cosas que, ciertamente, no veríamos sin ellos. Por gratitud, he procurado ser fiel a la Tradición, que más respeto y amo cuanto mejor la conozco. Así que ésta es la buena noticia que os anuncio: una invitación a mirarnos por dentro y, como consecuencia, a cambiar por fuera. El futuro dirá hasta qué punto he conseguido mi propósito.»

EL AUTOR

A continuación, pueden leer aquí dos capítulos

El nacimiento del espíritu

Estando ellos allí (en Belén), le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque NO HABÍAN ENCONTRADO SITIO EN LA POSADA. (Lc 2, 6-7)

Todos preferimos alojarnos en un gran hotel, con todo lujo de comodidades, antes que en una gruta desolada y fría en cuyo interior quién sabe con lo que podríamos encontrarnos. Nos disgusta –y hasta nos indigna– si por cualquier razón nos rechazan y, con frecuencia, ponemos el grito en el cielo si no nos dan el trato que creemos merecer. Ahora bien, para encontrar al niño que fuimos y somos, para recuperar nuestra naturaleza original, hemos de soportar esos atropellos. Toda búsqueda espiritual comporta –ya lo he dicho– incom-prensión y hasta rechazo. En este mundo no hay lugar para que pueda abrirse paso el yo profundo, que siempre debe nacer extramuros.

Una persona auténtica es siempre una amenaza, una rara avis a la que se podrá admirar o rechazar, pero a la que inevitablemente se señalará y mantendrá aparte –no vaya a ser que haya otros que se contagien y quieran imitarle.

El mundo suele estar enredado en asuntos demasiado importantes –o eso cree– como para prestar atención a un par de forasteros que quién sabe lo que harán por ahí, a esas horas de la madrugada. El mundo está en el rendimien-to laboral, en las responsabilidades familiares, en las cosas materiales y tangibles, en lo pragmático… No puede permitirse perder el tiempo en sentimentalismos. De modo que sus puertas siempre se cerrarán al nacimiento del espíritu. Lo más grave, sin embargo, es que también se cerrarán, probablemente, las puertas de nuestro interior: resistencias, prejuicios, cautelas, miedos… Presionados por nuestras supuestas e incontables «obligaciones», asegura-mos no tener posada ni para nosotros mismos.

María y José emprendieron un viaje muy largo a sabiendas de que su hijo nacería antes de que estuvieran de vuelta y, por ello, sin garantías de condiciones adecuadas para el parto. La única explicación posible a este acto temerario es que su confianza en Dios era absoluta. No dudaban de que las cosas serían como tenían que ser y, en consecuencia, que allí donde su hijo naciese sería sencillamente el mejor de los lugares posibles.

Ese lugar fue una cueva muy oscura, sólo tenuemente iluminada por las estrellas. Antes de acomodarse entre la paja –para preparar el inminente parto–, María y José perciben que no están solos del todo en medio de aquella tinie-bla. Junto a ellos están la mula y el buey, aunque sus ojos tardan en habituarse a las sombras para poder reconocer-los. Es de suponer que los animales se han sobresaltado un poco ante esta inesperada visita.

La oscuridad que encontramos en nuestra mente cuando nos sentamos en silencio a meditar es muy parecida a la que reina en esa cueva de Belén. No se trata normalmente de una oscuridad terrorífica, aunque a veces pueda imponer. Es más bien una oscuridad en la que hay algo que respira. Eres tú mismo, por supuesto: el animal que hay en ti, la vida orgánica, lo más instintivo o primordial, lo que sostiene todo lo demás.

En lo más profundo de la mente, lo que nos espera son nuestros animales interiores, que suelen darnos mucho miedo. De hecho, pocas cosas hay que nos aterroricen tanto como nuestros instintos. Reconocerse en la mula y en el buey –más allá de la imagen candorosa que de ellos nos ha transmitido la cultura y la religión–, comprender que en el fondo somos muy parecidos a ellos en nuestra búsqueda de calor y de seguridad…, todo eso es ya, ciertamente, un gran logro. El animal que llevamos dentro es lo primero con lo que conviene familiarizarse para emprender el camino espiritual. Todo lo intelectual y lo emocional desaparece cuando se lle-ga a esas profundas cavernas del ser.

Así que los animales fueron los primeros testigos del nacimiento de Cristo, conocido como el Mesías. El cuerpo es siempre lo primero. Si no se entra por el cuerpo, no se va a ninguna parte. Primero vienen los animales, sólo luego los pastores y, por último, al final de todo, los grandes sabios. Lo divino, aunque sorprenda, nace en nosotros junto al animal.

Éstas son las claves para que el niño que llevamos dentro pueda nacer. Sin entrar en la propia cueva y sin acompañar la respiración de los animales, no hay nada que hacer.

Nuestro niño interior nace también de la Virgen y de san José, su esposo. Porque todos llevamos una Virgen dentro –ya lo he explicado más arriba–: un territorio interior en el que todavía y casi inexplicablemente pervive la inocencia. Ese punto virgen siempre está preñado, es decir, en proceso de gestación, preparándose para alumbrar. Nuestro ser originario está destinado a ser el escenario de un nacimiento y de una plenitud. Todos tenemos dentro una criatura que quiere nacer: un proyecto, una idea, una misión… Lo puro, lo oculto e invisible, es fecundo, ése es el mensaje. Vaciamiento y alumbramiento, virginidad y maternidad, pobreza y belleza…: el cristianismo se articula en estos y otros tantos binomios paradójicos.

El ángel de la anunciación apenas da explicaciones, se limita a cumplir su cometido de informar. De María se espera que acoja esta insólita noticia y que, sin más, la incorpore a su vida, éste es aquí el verbo justo. Porque el papel que tuvo María en esta biografía de la luz fue esencialmente corporal: su cuerpo empezó a sufrir transformaciones, había quedado encinta.

El dilema existencial de José fue la propia María: un misterio que no entendía y que aprendió a contemplar. José es, en este sentido, el testigo y, por ello, nos representa a cada uno de nosotros. José es la consciencia, llamada siempre a contemplar un mundo que no comprende. Él tuvo que fiarse de su inconsciente para que naciera el niño, nuestro maestro.

De modo que lo espiritual (el Niño) es el inesperado fruto de un trabajo contemplativo con el cuerpo (María) y de un trabajo contemplativo con la mente (José). María, José y el niño son, por tanto, el cuerpo, la mente y el espíritu, lo que significa que la sagrada familia es nuestra permanente aventura interior: María, la creación; José, la consciencia; el niño, el fruto, la luz.

Pero hay dos condiciones para que el niño pueda nacer también en cada uno de nosotros: José y María. José: entrar en lo más profundo de nuestra mente, en nuestra cueva interior. Y María: descubrir, cuando vamos a dar a luz, que en esa cueva sólo están la mula y el buey, esto es, el cuerpo, lo animal. De este encuentro entre mente y cuerpo nace el espíritu.

El espíritu es como el niño, un torrente de vida impredecible. Un niño aparece donde no había nada y, con lo pequeño que es, logra –antes incluso de nacer– que todo gire en torno a él. El niño lo llena absolutamente todo con sus gritos y reclamos. Se quiera o no, es siempre centro de atención. Llena la habitación con su voz, colma de sentido el corazón de quienes le crían. Desordena la vida de sus padres y, aunque nadie lo diría al verlo dormir, desde que viene a este mundo, al menos hasta que crece, consigue ser el rey.

Mientras tanto, en el cielo de Belén, tímida pero visiblemente, ha empezado a brillar una estrella. Esto significa que todo lo que nos pasa por dentro, por oculto o modesto que parezca, tiene una repercusión universal. La luz del alma tiene su correspondiente en la luz del cielo: ambas es-tán ahí para iluminar e irradiar, es decir, para servir de guía a otros. Éste es el sentido del alumbramiento de nuestro niño interior: colaborar a la iluminación general.

Encontrarse con lo oscuro es un regalo

Jesús, lleno de Espíritu Santo, se alejó del Jordán y SE DEJÓ LLEVAR POR EL ESPÍRITU AL DESIERTO durante cuarenta días, mientras el dia-blo lo ponía a prueba. (Lc 4, 1-2)

Jesús no va al desierto por su propia voluntad, sino conducido por el Espíritu, es decir, impulsado por una fuerza mayor. Al desierto no se va porque a uno le apetezca, o porque le hayan invitado a hacer una experiencia. Se va porque no se tiene más remedio: hay algo poderoso que tira de nosotros y que, al final, nos ha hecho comprender que hemos de parar y ponernos de una vez por todas a escuchar. Que hemos de volver a empezar. O, simplemente, empezar de verdad, pues-to que todo lo anterior ha sido un mero preámbulo.

Este Espíritu, al que Jesús obedece con alegría, está representado en el imaginario cristiano por una paloma. Todos tenemos una paloma interior que nos guía –o que al menos lo intenta– a nuestro propio centro. Claro que el camino hacia ese centro no es siempre un camino de rosas: esa paloma no siempre nos conduce a lugares bonitos o agradables –como nos gustaría–, sino también a sitios desapacibles y hasta inhóspitos que, por alguna razón que inicialmente no comprendemos, nos convienen. Es una paloma de la que es bueno fiarse, si bien habrá ocasiones en las que nos pesará haberla obedecido.

El desierto, como imagen, es la otra cara del jardín. Si aquí, en el Edén, todo es armonía y placer, allá, en el desierto, es donde el mal acostumbra a presentarse. Es comprensible: en el mundo suele haber demasiado ruido como para que el mal se pueda distinguir (lo que no significa que no esté presente). En el mundo todos solemos ser víctimas inconscientes de espíritus malignos, que juegan con nosotros, poniéndonos fácilmente a su merced. En el desierto, en cambio, al no reinar ahí las prisas ni la confusión, es donde podemos desenmascararlos y hasta vencer-los, alejándolos de nosotros durante una temporada, casi nunca para siempre.

De modo que la paloma, que es quien nos ha conducido al desierto, es la responsable de nuestro encuentro con la sombra. Dicho de otro modo: encontrarse con lo oscuro, identificarlo, es un regalo del espíritu. Nadie lo imaginaría de entrada, pero darse cuenta de las tinieblas que reinan en el mundo y en nuestro corazón es el mejor indicio de que el camino espiritual ha comenzado. Nuestra biografía de la luz empieza con la consciencia de la sombra.

Quien tiene una misión tiene también ante sí posibles y peligrosas desviaciones. No hay nada sin obstáculos. Una meta sin obstáculo no es una verdadera meta. Siempre hay algo que conseguir, aunque tan sólo sea la consciencia de que no hay nada que conseguir. Una misión dinamiza a la persona, la pone en movimiento y en la positiva tensión del cumplimiento.

Siguiendo el ejemplo de su primo Juan, para discernir bien cuál es exactamente su misión y cómo desarrollarla, Jesús se aleja de todo y de todos durante algunas semanas. Para no ser distraído por nadie ni por nada, decide ir solo y ayunar. Soledad y sobriedad –piensa–, me ayudarán en mi discernimiento vital.

Como esta fase preparatoria requeriría de cierto tiempo, Jesús partió sin fecha de regreso. Todos los retiros deberían ser así: uno no debería volver hasta no haber cumplido elpropósito que le impulsó a partir. Puede uno calcular que un discernimiento o una purificación le van a llevar una semana, pero puede luego encontrarse con que necesita dos o –también esto es posible– con que ese asunto que le llevó al desierto se ha resuelto inesperadamente en pocas horas. Lo normal, en cualquier caso, es que todos necesitemos de bastante tiempo para limpiar, sobre todo si se trata de un discernimiento vocacional.

Para ilustrar la necesaria extensión de este tiempo de examen o de prueba, la biblia utiliza el número cuarenta: el diluvio universal, por ejemplo, duró cuarenta días y cuarenta noches; Israel pasó cuatrocientos años (40 × 10) esclavizado por Egipto, otro ejemplo más. Pero hay mu-chos otros: Jonás predicó en Nínive durante cuarenta días. Cristo, además de los cuarenta días que se retiró al desierto, pasó entre los hombres –según los evangelistas– otros cuarenta tras su resurrección, antes de su ascensión definitiva. Sólo un tiempo prolongado acrisola una voca-ción, que para su clarificación y fortalecimiento debe ser necesariamente puesta a prueba.

Cuarenta días con sus noches –y todos ellos sin comer– es, desde luego, un ayuno muy largo. Una verdadera prueba de resistencia. El candidato debe mostrar sí o sí la madera de la que está hecho. El cuerpo se pone al límite precisamente para que el espíritu se manifieste. Porque el vacío de alimento (material) predispone y refuerza el va-cío de ideas (mental) y de apegos (afectivo o sentimental). Todo trabajo espiritual es sobre el cuerpo y sobre la men-te, no puede ser de otra forma. Todas las tradiciones reli-giosas contemplan el ayuno y la meditación como sus prácticas espirituales más beneficiosas. Los buscadores espirituales de todos los tiempos han entendido que entre-narse es la única forma para afrontar con posibilidad de éxito el combate contra lo oscuro.

Si la naturaleza del símbolo es unir –como revela su etimología–, la del diabolo –que es como la tradición cristiana llama al espíritu maligno– es precisamente separar.

Al diablo se le representa como a un ser con cuernos y cola porque nos gustaría creer que es alguien muy diferente a nosotros y alguien que está fuera. Pero eso es escaparse de la cuestión. El diablo está dentro (todo está dentro) y, además, se parece tanto a nosotros que a cualquiera podría confundir y hacer creer que somos nosotros. Esto es lo más desconcertante de todo: que entre nuestro diablo y nuestro ángel la diferencia es mínima, aunque de consecuencias gigantes. Los padres y las madres del desierto –la primera corriente de espiritualidad cristiana– han reflexionado prolijamente sobre la naturaleza del diablo o espíritu del mal, así como sobre sus procedimientos más habituales. Resumo en tres sus principales enseñanzas.

Primera: al diablo nunca hay que convocarle, pero sí estar preparados para su visita, pues antes o después vendrá. Esto es lo primero que conviene saber: que el combate debe librarse y que tú no serás exonerado. Siempre hay resistencias que vencer, nudos que desatar y tinieblas que atravesar. El camino nunca es simplemente recto y llano, sino más bien largo y sinuoso.

Segunda: el diablo ataca siempre por nuestro flanco más débil. Es un enemigo tan malintencionado y astuto que presenta como atractivo y amable lo que al final se revela como decepcionante. Da al mal apariencia de bien. Llama vida a lo que sólo son sucedáneos. Y da en razón de quién es el que recibe. Así, por ejemplo, si eres un intelectual, te hará brillantes razonamientos. Si eres un artista, te prometerá la gloria. Si un político, el poder. Si un hedonista, evidentemente, el placer. Si eres un espíritu cultivado, te tentará con sutileza. Si eres un espíritu simple, por el contrario, lo hará con grosería. El diablo, como león rugiente –puede leerse en la biblia–, ronda siempre buscando a quién devorar, es decir, tratando de sacar al hombre de su camino hacia sí mismo. Su misión es tentar. Una tentación no es otra cosa que una distracción biográfica, así como una distracción no es sino una tentación mental.

Y tercera y última: al diablo, como al ángel, se le reconoce por los frutos que proporciona. Si el bien genera paz; el mal, en cambio, inquietud e insatisfacción. El ángel engendra amor; el maligno, aislamiento e indiferencia. Uno, alegría y levedad (esto es lo que simbolizan las alas); el otro; tristeza y pesadumbre. Parece sensato, por tanto, es-cuchar las lecciones de los maestros, si es que pretendemos adentrarnos en un desierto y salir vivos de él.

Mientras hay quienes buscan fama, riqueza y poder, otros se conforman con la humildad y lo pequeño, con pasar desapercibidos sin hacer mucho ruido. El Olvido de sí es esa situación en la que la persona se olvida de sus problemas y necesidades para vivir pendiente de la voluntad de Dios, ofreciéndose y dando su amor a los demás. Además, es el título de una preciosa novela que narra la aventurada existencia de Charles de Foucauld, un noble francés que un día decidió abandonar su disoluta vida y emprender el camino del desprendimiento y búsqueda espiritual. Su autor, Pablo d´Ors (Madrid, 1963), sacerdote y escritor que ya ha confirmado sus cualidades literarias con anteriores títulos como El estupor y la maravilla (Pre-Textos, 2007), El amigo del desierto (Anagrama, 2009), Sendino se muere (Fragmenta editorial, 2011) o la exitosa Biografía del silencio (Siruela, 2012).

En 1883 Charles de Foucauld era un joven vividor y atolondrado, como cualquiera de ahora, aunque la educación que recibió iba, en vano, dirigida a formarlo como noble. Cuando lo expulsaron del colegio, comenzó a dilapidar todo el patrimonio familiar. Eran unos años en los que «comía y engordaba para llenar el vacío que tenía dentro» (p. 37). Pero a la sensualidad y extravagancia, sucedieron el afán del mundo y la aventura que lo convertirían en un nuevo hombre.

Amo la conversión porque me permite tener un antes y un después en mi biografía. Hay un eje en mi vida: un punto al que mirar retrospectivamente y desde el que evaluar cualquier horizonte.

Suele decirse que los caminos del Señor son inescrutables, algo que se confirma en el caso de Foucauld. Paradójicamente, el vizconde francés reconoce que nunca habría accedido al cristianismo sin haber sentido previamente fascinación por el Islam. «Fue la devoción de los musulmanes, la sencillez de su dogma y de su moral, lo que algún tiempo más tarde me conduciría al aprecio de mi propia tradición religiosa» (p. 61), asegura. Pero para iniciar su camino de conversión fueron esenciales algunas personas y algunos acontecimientos, como la guerra, la que se libró contra la tribu de los Ouled Sidi Cheikh en Orán.Sin embargo, un hombre y un libro fueron las principales mediaciones de las que Dios quiso servirse para convertirlo. El hombre se llamaba Henri Huvelin y era sacerdote; el libro se titulaba Elevaciones sobre los Misterios y estaba escrito por Bossuet. A partir de ese momento, la novela se revela como la odisea del hombre contemporáneo en busca del sentido de su existencia.

Ahora sé que escribo para contar al mundo que he sido amado con un Amor incomprensible y sobrehumano. Escribo porque me sé amado, ninguna otra razón justifica mi aventura.

Esta obra tiene mérito y merece por derecho propio un espacio entre los títulos del año por varios motivos. El primero de todos es por la narración tan perfectamente hilada y construida que consigue no solo que el lector se introduzca de lleno en la historia, sino que esté convencido de que la novela está escrita en primera persona por el propio protagonista. Y es que d´Ors ha sabido captar tan magistralmente la voz y el espíritu de Foucauld, que ha querido mantenerse a un margen, lo que engrandece su figura de escritor y de persona. Además, El Olvido de Sí es magistral por la historia que ambiciona contar: novelar la intensa vida de Foucauld, localizándola en espacios tan diversos como la Francia del XIX, Roma, Tierra Santa, el Sáhara o Siria e incluyendo más de un centenar de personajes tan curiosos y fascinantes como su protagonista.

Al margen de la historia, El olvido de sí (Pretextos, 2013) es una apasionante novela de aventuras en la que disfrutaremos con las vicisitudes y con las pruebas que se le imponen a este personaje. Su técnica narrativa es la de los cuentos tradicionales, pues de Foucauld se encuentra ante una encrucijada de la que sabe que un camino, y solo uno, conduce al “tesoro prometido”.

Aunque pueda parecer que Jesús de Nazaret y su ejemplo de vida, son el verdadero protagonista de El olvido de sí, este libro nos sirve para encontrarnos como personas independientemente de la religiosidad, pues lo que importa es el hombre y su camino de perfección. Quien lo lea puede estar seguro de que no va a encontrar en esta novela adoctrinamiento religioso, sino la reflexión de alguien que cavila como ser humano hasta encontrar su verdadera vocación tras duros avatares, ásperas dificultades y peligrosas tentaciones que nos recuerdan a las novelas bizantinas en las que sus quijotescos protagonistas al final comprenden que lo mejor es dedicarse a los pequeños quehaceres, a lo sencillo porque ahí es donde radica el verdadero sentido de la vida.

El Olvido de Sí es un libro por el que Pablo D´Ors debe sentirse orgulloso porque hace honor justicia a la grandeza de su personaje. Sin duda alguna, es uno de los grandes descubrimientos literarios de este año.

PUBLICADO EL 01/05/2013

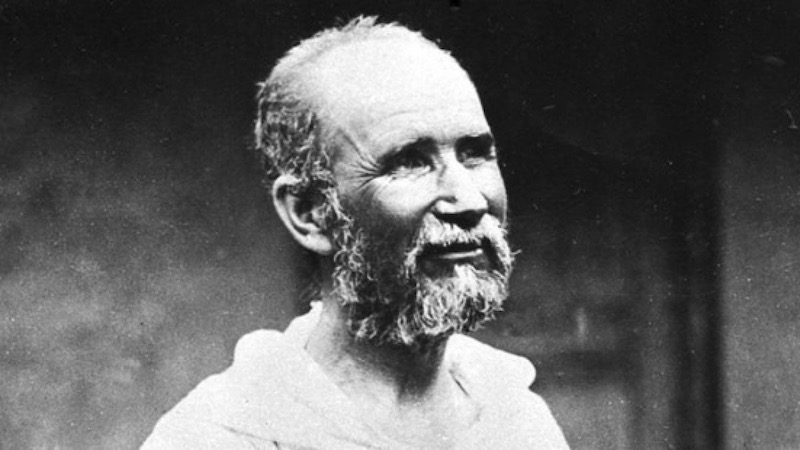

Foucauld es el padre del desierto contemporáneo. Nada más ser ordenado sacerdote, a los 43 años, parte rumbo al Sáhara, donde residirá, primero en Beni Abbès y luego en Tamanrasset, hasta su asesinato, el 1 de diciembre de 1916, hace ya más de un siglo. Tenía entonces 57 años, aunque por su aspecto –tal era su desgaste físico– nadie le habría echado menos de 75. Foucauld no fue al desierto en busca de la soledad, sino para estar cerca de los tuareg. Fue allí para encontrarse con los pobres y se encontró con su propia pobreza. Sostengo que Foucauld es el continuador, en nuestro tiempo, de la espiritualidad de los padres y las madres del desierto y que, en este sentido, más que el fundador de una familia religiosa, es quien nos trae a Occidente la necesidad de volver al desierto, que hoy llamamos silencio e interioridad.

Foucauld fue un buscador espiritual. El primer capítulo de su atribulada búsqueda fue, probablemente, una expedición a Marruecos, donde mostró el temple del que estaba hecho. Fue la devoción de los musulmanes, curiosamente, la que le despertó el deseo de volver a la fe cristiana. Luego vino su iniciación al catolicismo, de manos de su prima Maria Bondy; su ingreso en la Trapa, primeramente en Francia y después en Akbés (Siria); su decisiva peregrinación a Tierra Santa, donde vivió en un miserable cuchitril trabajando como recadero de las clarisas y, por fin, su aventura sahariana. Todas estas etapas están acreditadas por el propio Foucauld. El número de sus cartas se cuenta por miles. Es revelador cómo el paradigma de la soledad (un ermitaño…, ¡y en el Sáhara!) se convierte en el paradigma de la comunicación. Este doble movimiento, tan elocuente en lo vertical como en lo horizontal, nos da una imagen certera de quién era verdaderamente este hombre.

Foucauld fue el prototipo del converso. Quien ahora va a ser elevado a los altares fue en su aristocrática juventud un engreído militar y un sofisticado vividor. El paso de la vida pendenciera a la venerable queda reflejado a la perfección en sus facciones, que pasan de ser sensuales y arrogantes a transparentes y bondadosas. En lugar de lanzarle a las vanidades del mundo, el homenaje que le brindó la Sociedad Geográfica Francesa –otorgándole la medalla de oro por su admirable Reconnaissance du Maroc–, le impulsó a la soledad. Corría el mes de octubre de 1886 cuando Henri Huvelin, un párroco parisino, le ordenó arrodillarse, confesarse y comulgar. Y fue allí donde todo comenzó para Foucuald. Tenía 28 años y su vida daba el giro definitivo. Comprender que existía Dios fue para él tanto como saber que debía entregarse a Él.

Foucauld fue un pionero del diálogo interreligioso. Viajó al norte de África dispuesto a convertir a los musulmanes, pero Dios le concedió el don de no convertir a ni uno. Gracias a no poder realizar sus planes, comenzó a cultivar la amistad con los destinatarios de su misión. Y fue así como este misionero ermitaño entendió la amistad como el camino privilegiado para la evangelización. Gracias a ello, emprendió un hermoso gesto de amor a un pueblo: la elaboración de un diccionario francés-tamacheq, así como la recopilación de las canciones, poemas y relatos del folclore de los tuareg. Estas obras enciclopédicas revelan su exquisito respeto a una cultura y a una religión ajenas y, en fin, su pasión por lo diferente.

Foucauld fue un místico de lo cotidiano. Lo cotidiano él lo llamaba Nazaret. Por encima de la vida pública de Jesús, que ya eran tantos los que buscaban representar –anunciando el Evangelio, curando a los enfermos, redimiendo a los cautivos, creando comunidad…–, lo que Foucauld quiso representar fue su vida oculta como obrero en Nazaret. La vida en familia, el trabajo en la carpintería, la existencia sencilla en un pueblo… Todo eso, tan anónimo, fue lo que le subyugó hasta el punto de consagrarse siempre y por sistema a lo más ordinario. Resulta paradójico que una vida, que vista desde fuera puede juzgarse extravagante y aventurera, haya sido alentada por la pasión por lo sencillo e insignificante a ojos humanos. «Recuerda que eres pequeño», dejó escrito. Y estuvo convencido de que eran muchísimos quienes podrían seguir este carisma suyo, como prueba que escribiera infatigablemente en múltiples reglas de vida.

Foucauld es el icono del fracaso. Si bien es cierto que reglas monásticas o laicales escribió muchas, también lo es que seguidores no tuvo ni uno. Tampoco logró convertir a ni un solo musulmán. Ni liberar a ningún esclavo, por mucho que se lo propuso inundando a la Administración francesa con sus reclamaciones. Vista desde los parámetros habituales, la existencia de este insólito personaje fue un total fracaso. 100 años después de que cayera mártir en su amado desierto argelino, son más de 13.000 personas en el mundo quienes nos consideramos sus hijos espirituales. Ahora la Iglesia lo reconoce. Reconoce como camino el abandono en las manos del Padre, la plegaria que Foucauld escribió en 1896, ignorando que un siglo después miles de hombres y mujeres la recitaríamos a diario.

Pablo d’Ors

Sacerdote y consejero del Pontificio Consejo de la Cultura

Pablo d’Ors – Amigos del desierto

Charles, tú que nos escuchas desde el cielo, Gracias por haber vivido, por haber muerto y por haber renacido. Enséñanos a morir y a renacer como tú Como Jesús, tu bienamado. Enséñanos a ser hijos del desierto para alcanzar, como tú, Esa fecundidad que perdura. Por Jesucristo nuestro Señor, amén

BIBLIOGRAFIA

Charles de Foucauld: Escritos esenciales, Contemplación, Viajero en la noche

Jean Francois Six: Intinerario espiritual, El testamento de Charles de Foucauld

Antoine Chatelard: El camino de Tamanrasset

José Luis Vázquez Borau: Vivir Nazaret, Carlos de Foucauld y la espiritualidad de Nazareth, Consejos Evangélicos o directorio, 365 días con Charles de Foucauld

Pablo d’Ors: El olvido de sí

Después de Jesucristo, la persona que más admiro es Carlos de Foucauld. Por eso, cuando me enteré hace unas horas de su próxima canonización, sentí una profunda alegría. Los «Amigos del Desierto», una red de meditadores de la que soy fundador y cuyo patrón es Foucauld, conocen su santidad desde hace mucho tiempo. Pero es hermoso y necesario que los demás lo reconozcan y que todos lo sepan. Es importante poner a Carlos de Foucauld en la portada para que se aprecie plenamente la humilde inmensidad de su herencia espiritual.

Conocí a Foucauld cuando tenía veinte años. Fue gracias a un libro que acompañó muchas de mis noches durante el año de noviciado, titulado Más allá de las cosas y escrito por Carlo Carretto, uno de sus discípulos. Su espiritualidad me cautivó desde el primer momento, aunque, quizás por mi corta edad y su demasiado radicalismo, lo dejé de lado. Pero Foucauld supo esperarme y volvió a encontrarme veinte años después, siempre en un período de transición. En ese momento, las cosas estaban bastante mal para mí: digamos que había tenido algunos problemas institucionales y que mi situación eclesiástica era inestable. El rostro de Foucauld, compasivo como no conozco a nadie más, me miró en esos días desde una foto, despertando en mí mis sentimientos más nobles. A partir de ese momento comenzó mi verdadera conversión, mi segundo noviciado, que sellé con la escritura de una novela sobre su vida titulada El olvido de sí, que no se encuentra por ninguna parte. Después vino todo lo demás, y hoy me he convertido en apóstol de su oración de abandono, convencido como estoy de que Foucauld guiará espiritualmente el siglo XXI, como intentaré mostrar a continuación.

Foucauld es el padre del desierto contemporáneo.

Basta escuchar el nombre de Carlos de Foucauld para que muchos lo asocien con la imagen del desierto. No es de extrañar: inmediatamente después de ser ordenado sacerdote, a la edad de 43 años, Foucauld se marcha al Sahara, donde residirá, primero en Beni Abbès y luego en Tamanrasset, hasta su asesinato el 1 de diciembre de 1916, ahora hace más de un siglo. Tenía entonces 57 años, aunque por su apariencia -porque tal era su físico desgastado- nadie le hubiera dado menos de 75. Foucauld no se fue al desierto en busca de la soledad -debe subrayarse- sino de estar cerca de los tuareg, que vio como la gente más olvidada y pobre. Fue al encuentro de los pobres y encontró, aún más, su propia pobreza. En esas tribus Ahaggar vio un espejo de sí mismo. En el paisaje desértico que lo rodeaba, vio un reflejo exacto de su desierto interior: no tuvo ninguna experiencia mística en su vida enteramente dedicada a la oración. Creo que Foucauld es el continuador, en nuestro tiempo, de la espiritualidad de los padres y madres del desierto y que, en este sentido, más que el fundador de una familia religiosa, es él quien trae a Occidente la necesidad de volver al desierto, que hoy llamamos silencio e interioridad.

Foucauld y la espiritualidad como investigación.

Por supuesto, antes de llegar al desierto, tuvo una búsqueda larga y agitada, el primer capítulo de la cual probablemente fue su exploración de Marruecos, donde demostró el coraje del que estaba hecho. Curiosamente, fue la devoción de los musulmanes lo que despertó en Foucauld el deseo de volver a la fe cristiana. Luego vino su iniciación en el catolicismo, de la mano de su prima Maria Bondy, su entrada en la orden de los trapenses, primero en Francia y luego en Akbes, Siria, su decisiva peregrinación a Tierra Santa, donde vivió en una miserable choza. trabajando como servidor y mensajero de las Clarisas y, finalmente, su aventura sahariana. Todas estas etapas están perfectamente documentadas por el propio Foucauld, que era un grafómano empedernido. De hecho, sus miles de cartas y las muy numerosas páginas de su diario espiritual dan testimonio de su amor ardiente por la Virgen y por Jesucristo, a quien llama Amado y con quien conversa en todo momento. Todo esto pone de relieve cómo el paradigma de la soledad (un ermitaño … ¡y en el Sahara!) Se convierte en el paradigma de la comunicación. Este doble movimiento, tan elocuente en verticalidad como en horizontalidad, nos muestra quién fue realmente Foucauld.

Foucauld es el prototipo del converso.

Porque quienquiera que ahora sea colocado en los altares había sido en su juventud aristocrática un soldado arrogante y un vividor sofisticado. La transición de la vida de una luchador a a una venerable se refleja perfectamente en sus rasgos, al principio sensuales y arrogantes, luego transparentes y amables. El prestigioso premio que recibió de la Sociedad Geográfica Francesa, la medalla de oro por su admirable Reconnaissance du Maroc, en lugar de alentar su mundanalidad, lo empujó hacia la soledad. Fue Henri Huvelin, párroco parisino, quien guiaría su conversión. Fue el mes de octubre de 1886 cuando este sacerdote le ordenó arrodillarse y confesar. No fue una invitación, sino una orden. A partir de ahí, todo empezó para Foucauld. Comprendió que la mayoría de las personas se encuentran en los lugares más desfavorecidos y ahí es donde Dios habita, desde ese momento nació su pasión por el último, por ser el último. Tenía 28 años y su vida dio un giro definitivo. Entender que Dios existía era para él entender que debería haberse entregado totalmente a Él.

Foucauld fue un pionero del diálogo interreligioso.

Como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta su tiempo y sensibilidad, viajó al norte de África dispuesto a convertir a los musulmanes. Pero Dios le concedió el don de no convertir ni a uno. Fue un regalo, porque gracias a esta dificultad para llevar a cabo sus planes, Foucauld cultivó una intensa amistad con los destinatarios de su misión. Como pocos en la historia de la Iglesia antes o después de él, Foucauld entendió la amistad como el camino privilegiado en la evangelización. Gracias a su amistad con el líder indígena Moussa Ag Amastane y el orientalista Motylinski, realizó su más hermoso gesto de amor por un pueblo: la elaboración de un diccionario francés-Tamacheq, así como la recopilación de las canciones, poemas e historias del Folclore tuareg. Estas obras enciclopédicas, abrumadoras por su extensión y rigor, revelan su exquisito respeto por la cultura y religión de los demás y, en última instancia, su pasión por las diferencias. Es emocionante saber que el protagonista de semejante empresa lingüística y cultural fue un patriota ejemplar, que hasta el final mantuvo su ardiente fervor por Francia.

Foucauld era un místico cotidiano.

Para él todos los días eran Nazaret. A partir de la vida pública de Jesús, que muchos ya intentaban representar – anunciando el Evangelio, curando enfermos, redimiendo presos, creando comunidades – lo que le interesaba a Foucauld era representar su vida como trabajador en Nazaret. La vida familiar, el trabajo de carpintería, la simple existencia en una ciudad … Todo esto, tan anónimo, tan aparentemente insignificante, lo subyugaba hasta el punto de dedicarse sistemáticamente a lo más pequeño, lo más ordinario, lo más ignorado. Es paradójico que una vida así, que vista desde el exterior puede considerarse extravagante y aventurera, estuviera animada por la pasión por lo simple e insignificante para el ojo humano. Recuerda que eres pequeño, escribió Foucauld. Y estaba convencido de que muchos podrían haber seguido esta enseñanza, y por eso escribió incansablemente numerosas Reglas de vida.

Foucauld es el icono del fracaso.

Porque si es cierto que escribió muchas reglas monásticas o seculares, también es cierto que no tuvo seguidores. Además, no pudo convertir ni siquiera a un musulmán, ni liberar a ningún esclavo, a pesar de su intención de hacerlo, inundando la administración francesa con sus solicitudes. Con base en los parámetros habituales, la existencia de este inusual personaje fue un fracaso total. Cien años después de haber sido martirizado en su amado desierto argelino, somos más de 13.000 personas en el mundo que nos consideramos sus hijos espirituales. Divididos en familias religiosas, sacerdotales o laicas, todos sabemos lo que Foucauld siempre quiso ser: el hermano universal. Ahora la Iglesia lo reconoce. Reconoce el camino de abandonarse en las manos del Padre, la oración que escribió Foucauld en 1896, ignorando que un siglo después miles de hombres y mujeres la habrían rezado todos los días.